BAU386_杭州下沙共生城市

中国,浙江省,杭州市

科目

规划类型

城市规划城市

中国,浙江省,杭州市时间

2009名次

竞赛邀请业主

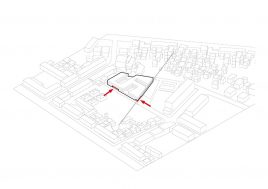

杭州经济技术开发区规划分局项目

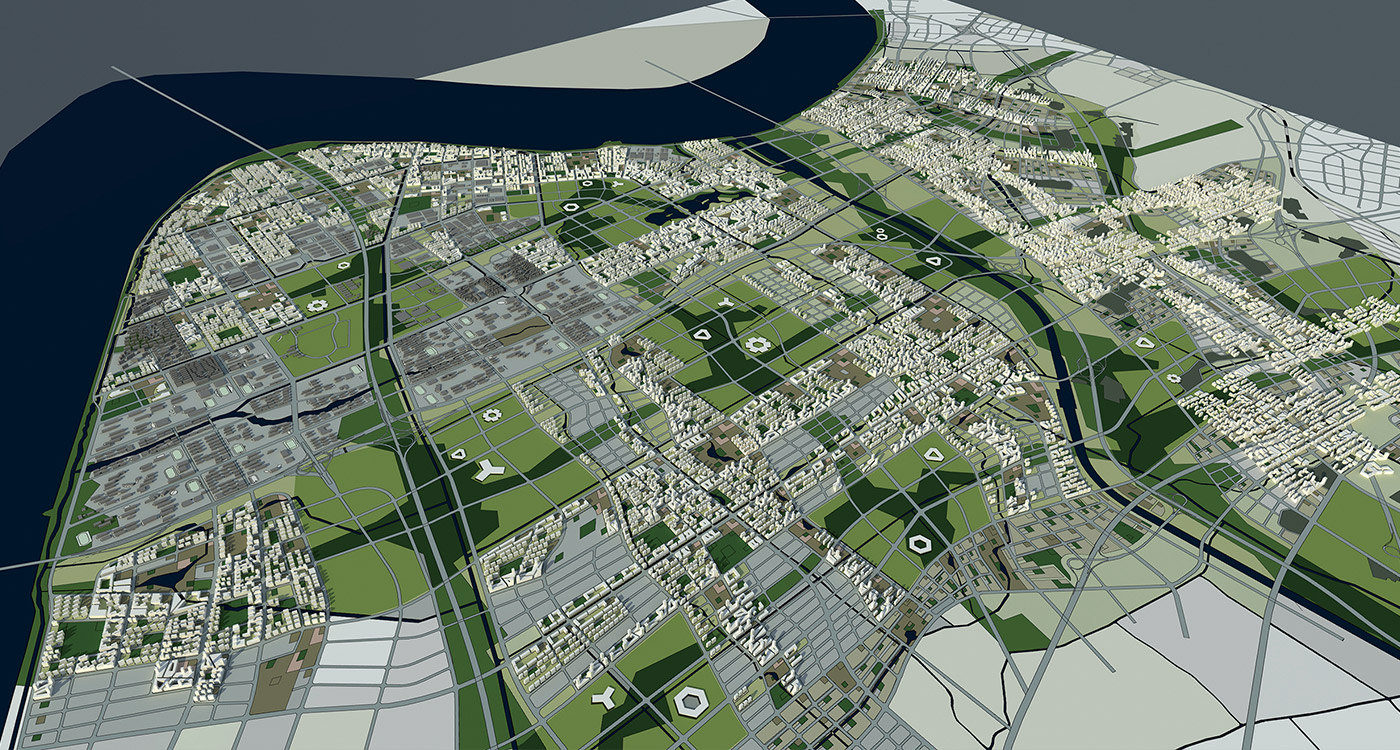

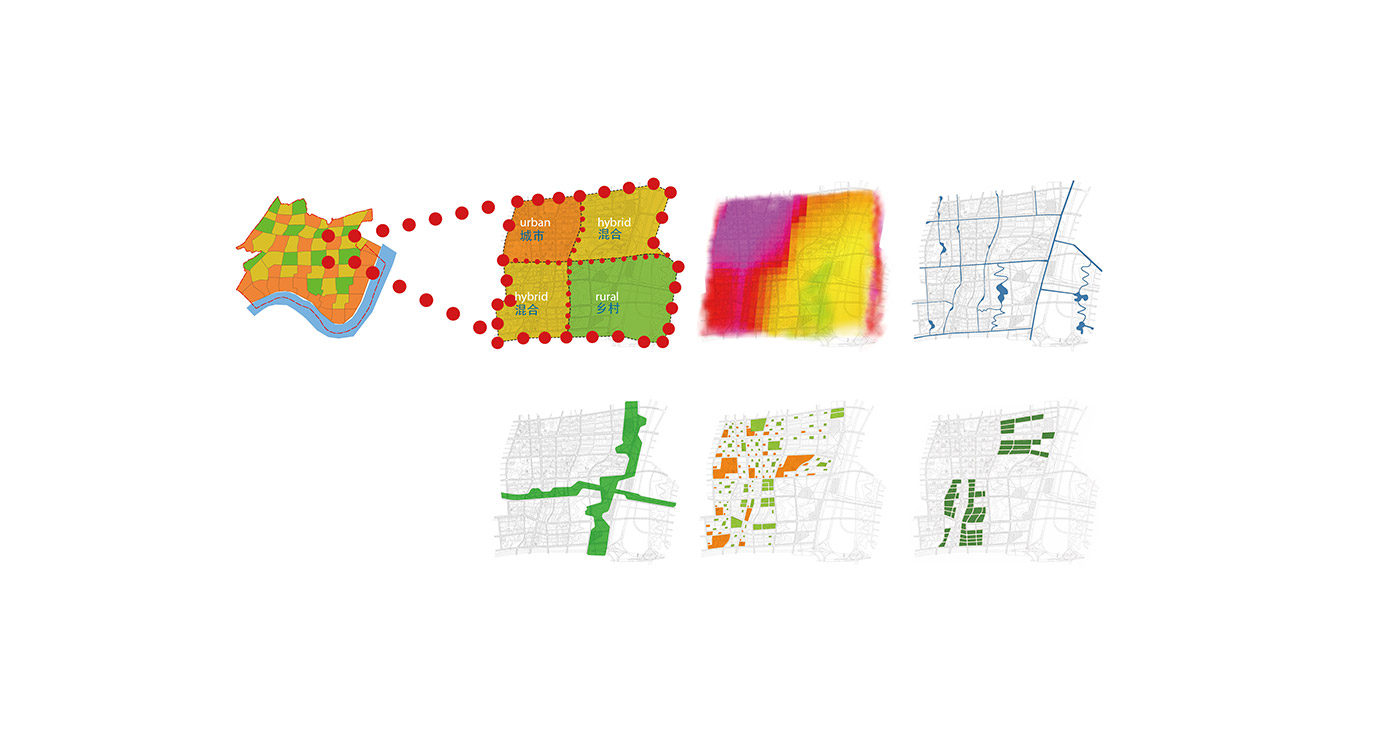

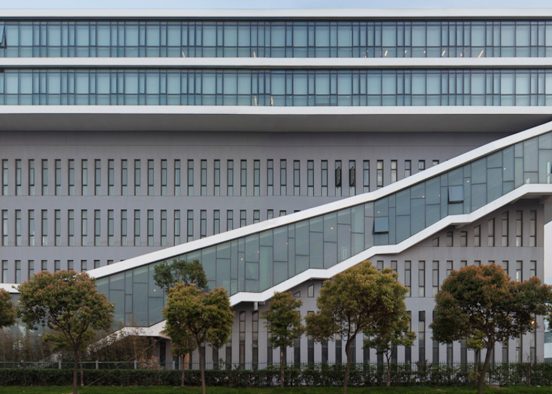

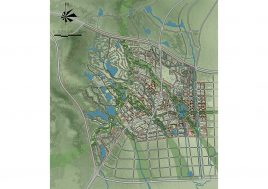

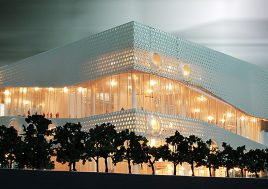

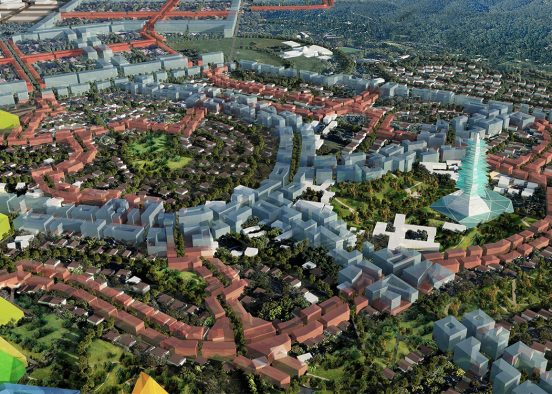

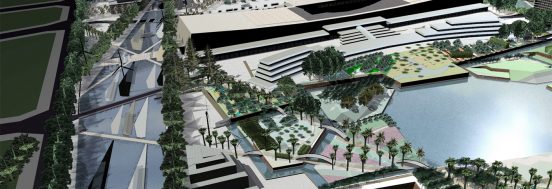

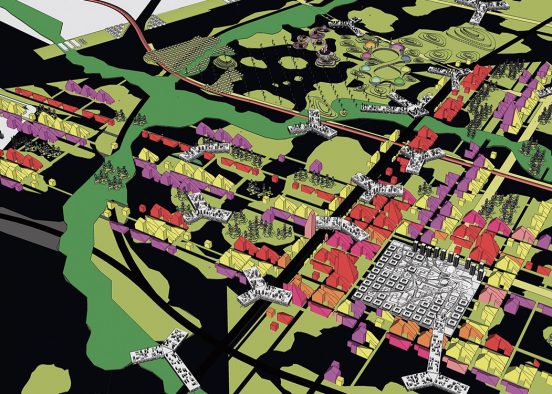

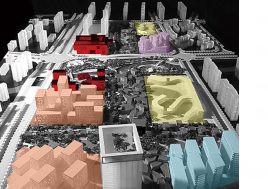

约两百万居民的新城区规划设计2025年,杭州将成为中国的超大城市之一,人口将超过1200万。如此绝对尺度的城市将额外激活城市经济活动,但是目前可见的城市设计模式无论是在宜居指数还是可持续环境建设上都不能够满足城市发展的要求。

新规划模式

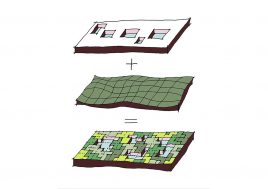

共生城市是一种新的城市模式,结合了自然和城市共生关系的相互作用。此模式为环境可持续发展的城市提供了一个构架:能源消耗的最小化——合理利用基地的可再生能源;管理和循环利用基地的废弃物;在基地生产部分城市自需的食物;收集、节约使用以及再循环城市水资源。

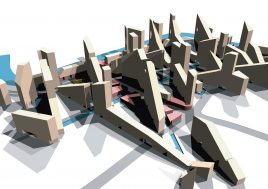

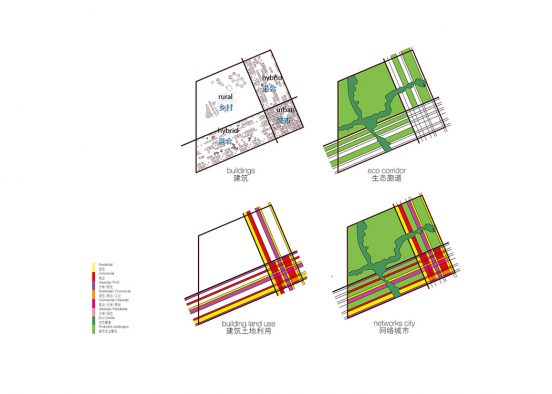

网络化的城市体系

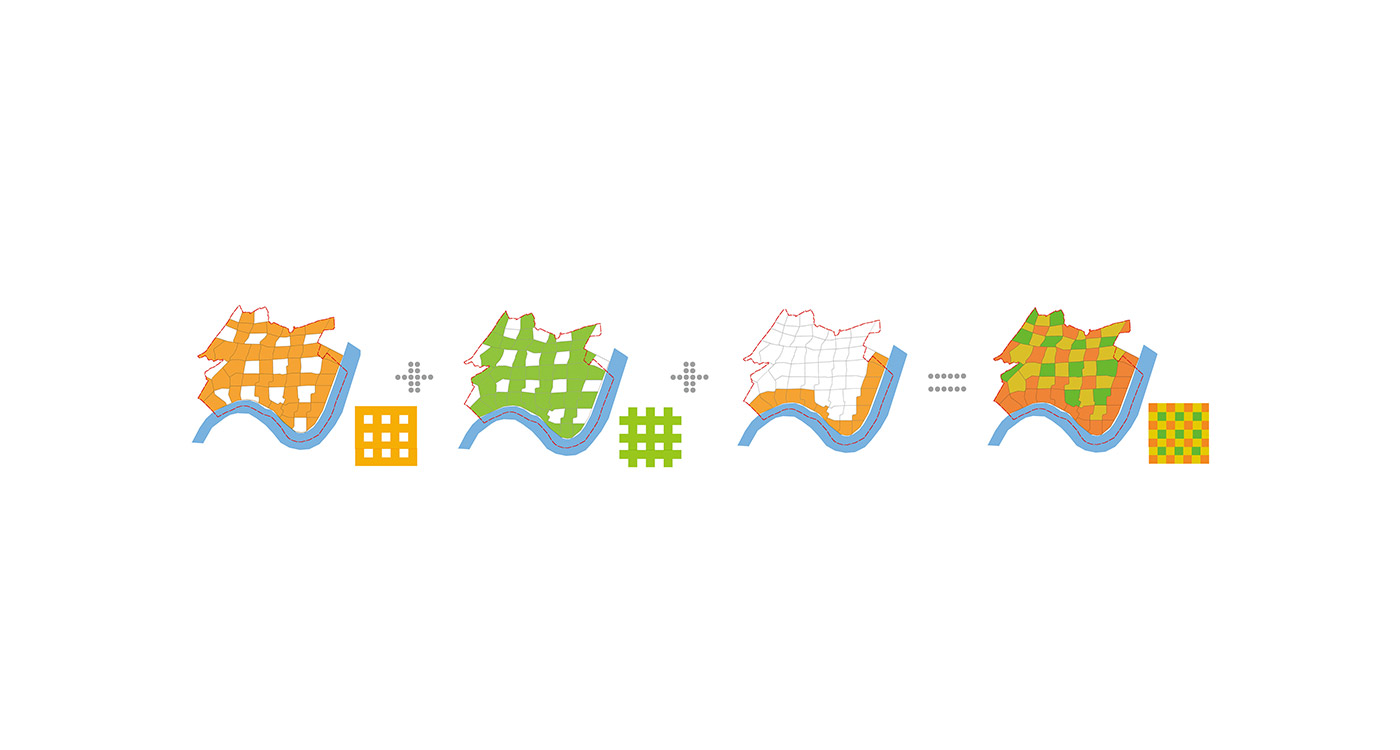

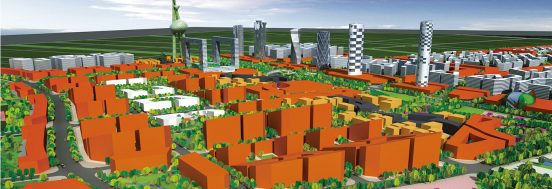

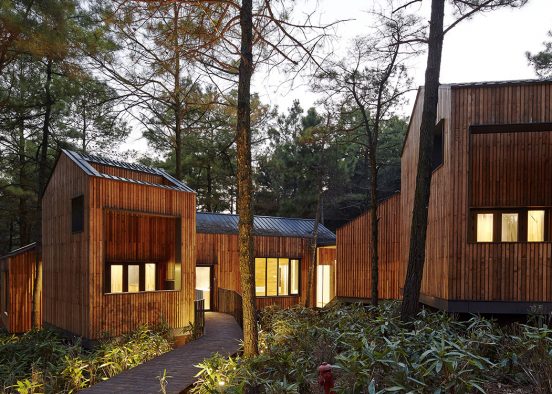

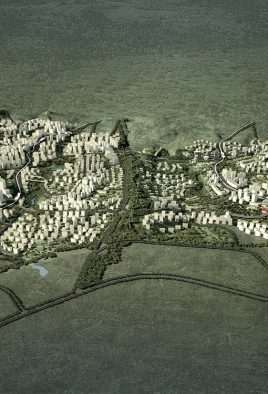

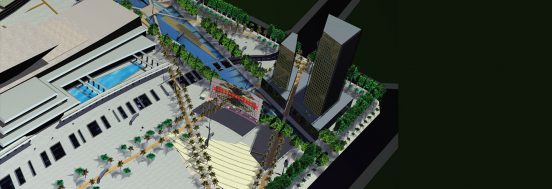

共生城市通过对城市网络和乡村网络的叠加而构成。城市网络板块宽度不大于1.6公里,而乡村的网络板块则不小于1.6公里。这意味着共生城市中,即使在城市网络板块中心的居民到达开放的乡村地带不超过0.8公里。10分钟之内的步行距离,就能体验到多样、活跃和具有生产力的生态环境。更重要的是这些乡村地带为其周边城市中心提供食物,从而减低运输食品产生的二氧化碳排放量。

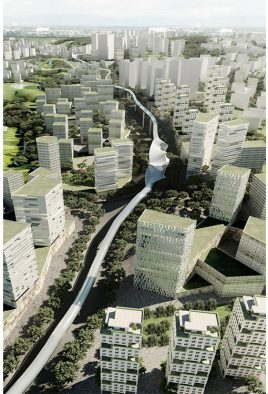

这种网络式布局的城市形成有规律、有节奏的空间格局。每当纯城市和纯乡村区域叠加时,混合区域自然而然地产生了。混合区域中既允许城市的感受延续,也允许乡村的景象延伸,有意识地保留生态通道与乡村地带沟通。纯粹的乡村地带就如同过滤降温体,减少城市的热岛效应,降低夏季的热风温度,也为接壤的城市密集居住区输送健康氧气资源。

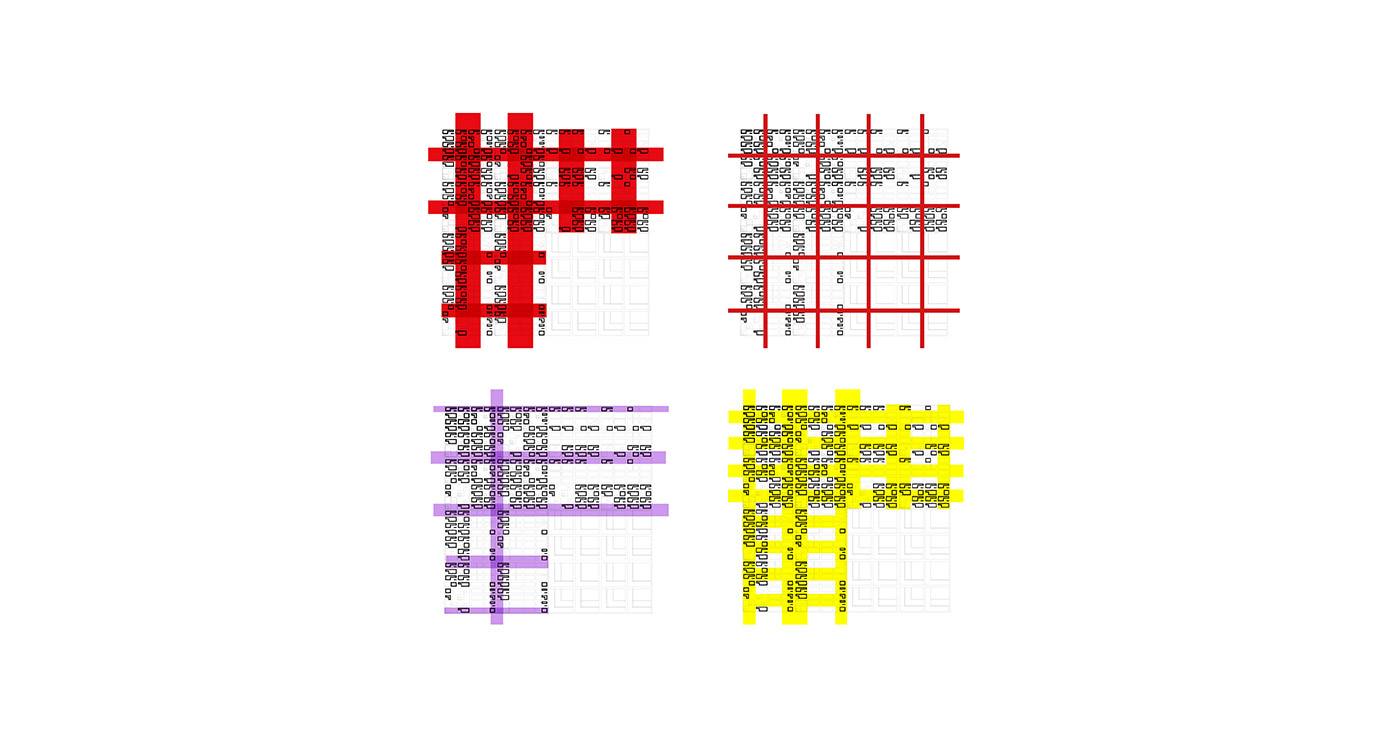

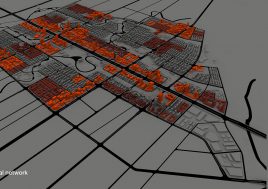

机动车主导城市交通导致交通问题和环境污染,其主要原因是规划时机动车道成为城市中惟一连续的道路体系。其它城市交通体系至多是放射状或者组团形式,因此只与道路系统相链接,而非互相连接自成一体。共生城市设计中防止机动车道成为这样的唯一、一系列同等重要的高品质网络体系保障了可以连续体验城市环境的多种方式。这些网络同时为21世纪多元繁荣的城市经济、社会和文化需求提供实质上连续和融合的环境。

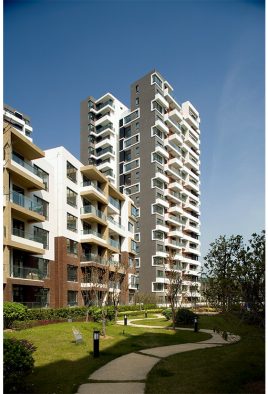

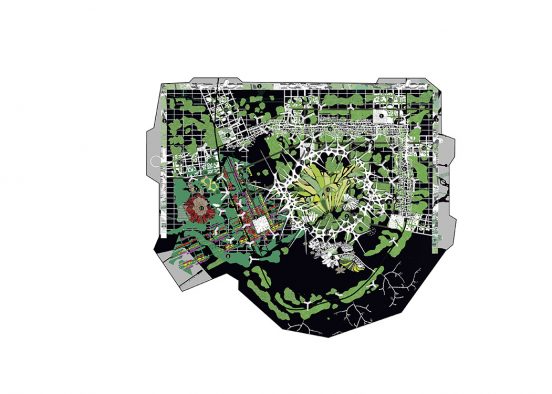

无限细分式的社区结构

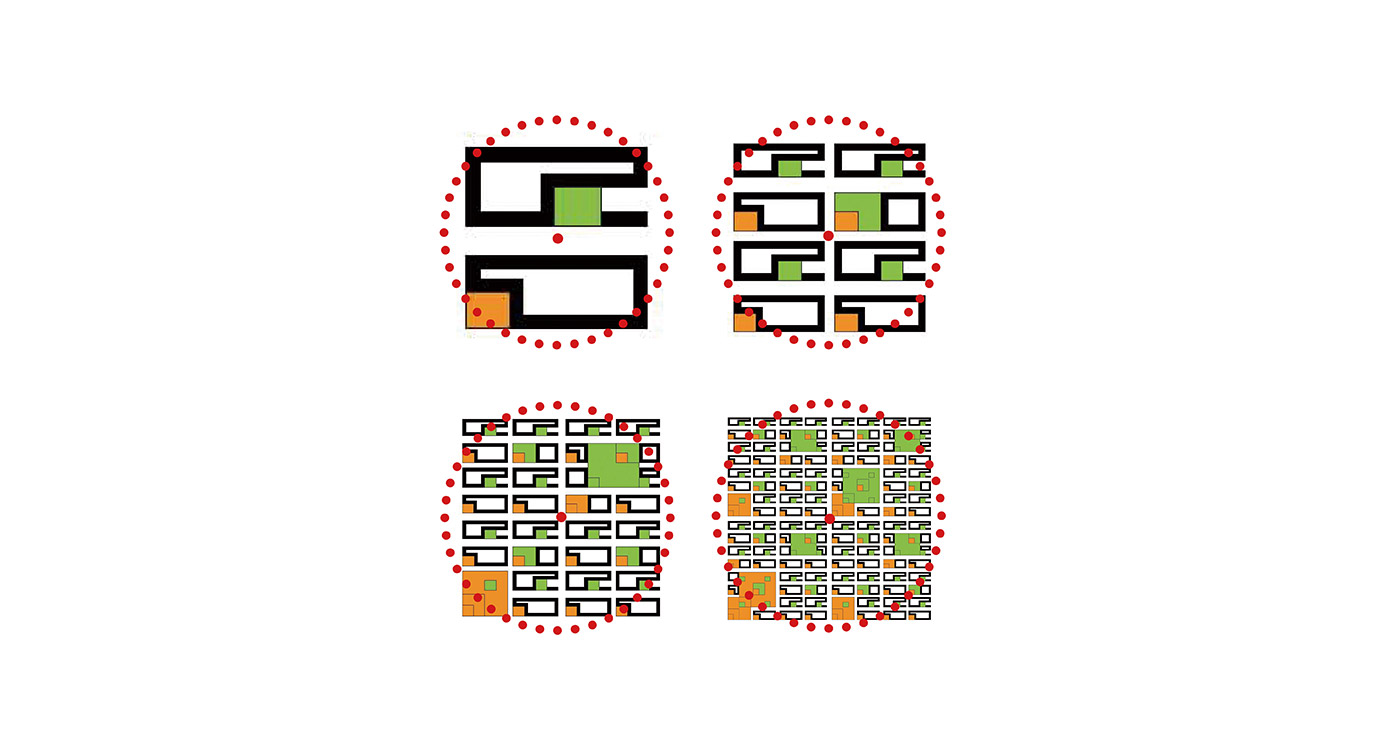

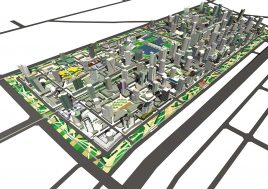

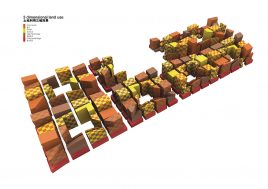

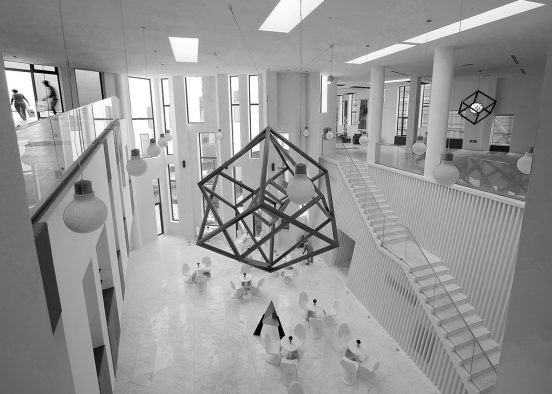

可达的公交体系是社区结构的基础,而最理想的可达公交体系可以通过400米交通半径的开发模式来建立。这样的城市尺度,不仅提供5分钟步行距离的可达公交,也提供城市广场和公共绿地。每一个交通半径内的发展区域又分成四个邻里单元(平均每个为200米半径),各自拥有小型的广场和绿地。每个邻里单元再细分为4个100米半径的马赛克次文化单元,成为超大城市中最细小尺度的社区,为社区中不同人群(尤其是老人、青少年和孩子们)提供社交场所和社区服务。宏观来看,4个以400米为交通半径的大单元构成了1.6公里宽的网络板块单元。同样地,在这一尺度上,城市拥有较大型的城市广场和公园,重要的是这些公共空间都以硬质或软质景观连接形成连续的网络。

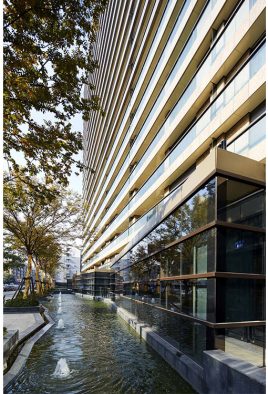

所有这些不同尺度的社区结构都有它们各自的中心——城市广场。城市广场并不在该区的物理中心,而是偏向于它上级尺度的社区中心,这样可以有效减少区域内的汽车使用量。这种偏心的方式,使人们在步行前往小社区中心的同时,与大一尺度的社区中心的距离也更接近。如果他们在小中心买不到他们想要的物品,人们会更愿意继续步行到大一个级别的中心去看看,而不会马上选择回家开车去更远的社区中心。

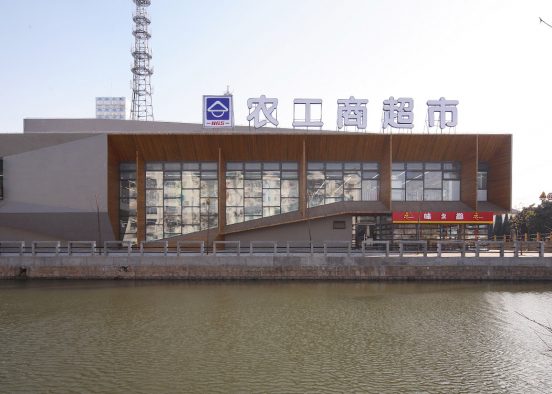

灵活多样的功能分区与结构组织

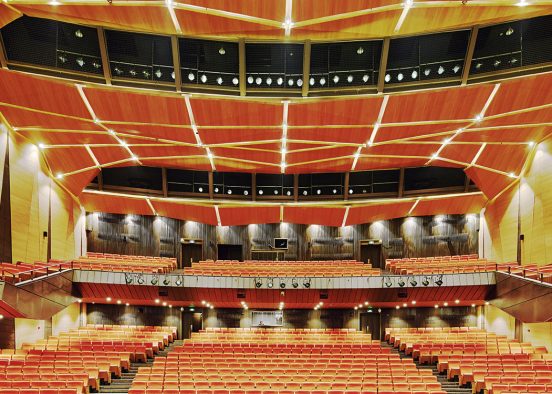

遵循共生城市清晰的规划逻辑,传统城市用地分区方式被逐步更新,复合的城市功能分布到各个片区,商业布点和轻轨交通体系相结合。随着高科技研发网络的形成,住宅用地也会慢慢渗入,逐渐形成居住、工作和公交体系的近距离对接。各种用地性质的网络交织后形成功能复合的地块——居住与商业混合、研发与商业混合、居住与研发混合等等。这些复合功能的地块为城市发展中多变和不易预期的未来需求提供了灵活性。细分式的结构注重硬质和软质景观城市公共开放空间, 在这些空间周围可以布置功能各异的公共建筑。乡村网络的单元里则提供与健康相关的建筑功能, 比如医院、健康中心、体育和教育设施等。

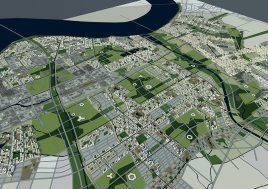

可持续的交通形态

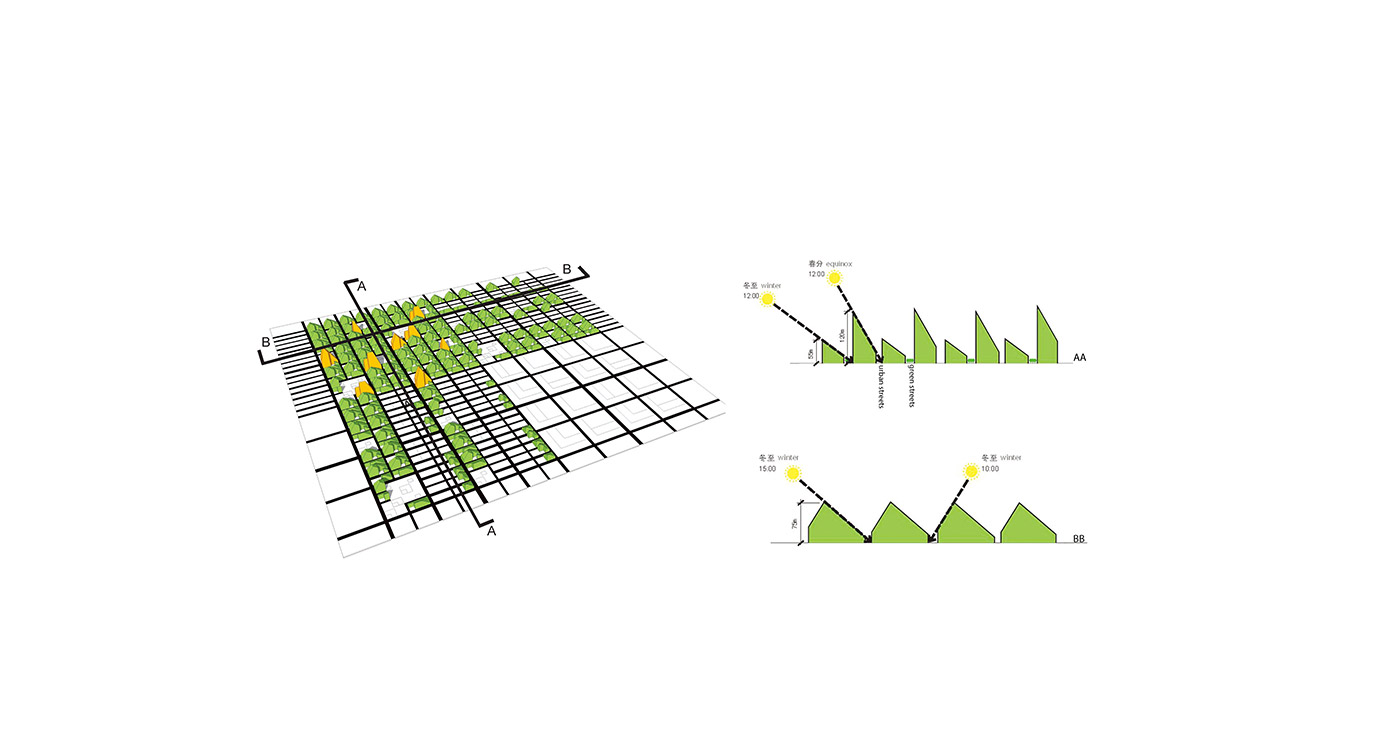

共生城市强调可持续性交通组织,注重公共交通、自行车道和人行步道的可持续形式。公共交通提倡使用地铁及有轨电车等无污染交通载体,连接区域内所有的共生城市单元,并将站点设置在5分钟步行可达范围内。共生城市的所有街道都设计了绿树成荫的自行车道和人行步道系统,隔条东西向或者南北向的道路都设有绿带交织成网络。慢行系统优先原则提供了安全舒适的可持续交通环境。私家机动车可以进入所有的网络系统,但在约50%的网络系统中,私家车的使用者必须有与行人及自行车分享道路的意识。在地铁站附近,停车场兼顾私家车和自行车的停放,为市民最大程度使用公共交通提供便利。

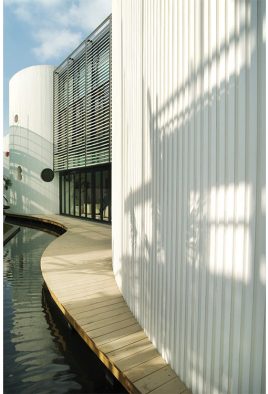

多功能景观体系

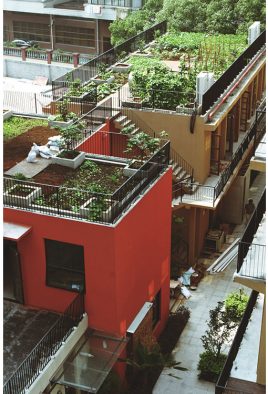

共生城市拥有多功能多层次的景观体系。单纯乡村功能的区域单元与生态网络相链接,生态网络结合了可持续高新技术设施,提供单元内的能源再利用,雨水收集、保存及净化,固体垃圾和生物垃圾处理。活跃的景观带为人们提供了休闲与健身的空间,在硬质与软质公共开放空间中布置了多样化的运动场地。具有生产力的景观带为共生城市提供了可持续耕作生产的潜力,利用水培养技术,可以为城市提供接近25%的蔬菜市场需求。

Back to projects

Back to projects